外贸鞋企如何转战内销之难点

外贸鞋业犹如“领孩子”,方便;而内销却是“养孩子”,虽是自己的,但过程却很艰辛,国家发改委对外经济研究所所长张燕生如是描述外贸与内销。

“外贸鞋企很怕做内销生意,以前我把厂里的眼镜拿去做内销,结账时零售商却不给货款,反倒给了一批货。”这是深圳亚洲眼镜厂有限公司董事长李春方的真实遭遇。对于此种情况,众多正致力于拓展内销市场的外贸型鞋企业也都是深有感触。然而,在中国外向型经济模式发生转变之际,越来越多外贸鞋企业开始尝试“养孩子”,内销对大多数外贸鞋企而言已经成为战略选择,而非危机下的权宜之计。

内生性调整

据悉,外销鞋企缺乏的是品牌及相应的市场话语权,往往是大品牌占领了整个渠道,渠道对于新小品牌则不予理睬。

内销鞋产品需根据国内消费者的需求特点,来重新进行产品的定位、设计和营销。胡国慧觉得,内外销产品在质量和档次上有很大差别,“国内对数码商品要求高些,因为国内消费者对购买的数码产品要持有很多年,而国外的消费者通常是买来用几次就丢掉了,所以对质量没有那么高的要求。”

对于这些努力拓展内销的鞋企业来说,所面对的不仅仅是重新起步,更是对于国内经营环境的调整与适应。鞋业外销是装上箱子就可以了,而鞋业内销则要研究更多,比如如何建立营销体系,运用何种经营理念,如何融资、运用政策便利等。

同时,出口型鞋企业还少了部分退税,加上商标、标签、质量认证等方面的补充投入,无形中会增加产品的成本,进而削弱价格的优势。

在过去的30年,中国的外贸商品依靠优厚的出口政策和低廉的成本,形成了在国际市场上无与伦比的竞争力,但这一切在国内市场上将不复存在。

企业冀望内销

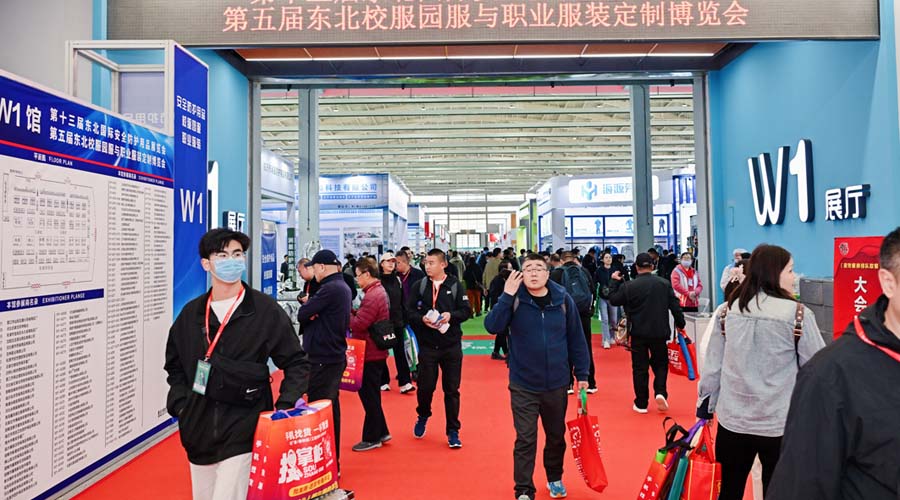

被视为“进出口企业发展风向标”的广东外博会上,以往的外贸企业常常只是单纯的把外贸尾货拿来做展示,甚至连英文标签都没拆,而此次的广博会上,许多外贸企业开始专门为内销研发了新产品。

深圳今视通数码科技有限公司副总经理朱军民手拿公司新研发出来的ARM平台高清平板电脑对《第一财经日报》记者说,希望这个类似于iPad新品能进入国美和苏宁等专业卖场销售,从而打开国内市场。

“这个新品已经出现在国外的卖场里了,只不过是贴着别人的牌子。”朱军民说。

这是一家完全以出口为导向的企业,国际金融危机令其一度失去至少30%的订单,尽管现在出口形势正在好转,但今视通意识到,外销也不会像以前那么好赚了。

广州市晟龙电子科技有限公司也采取了相同的策略。据其销售经理胡国慧介绍,公司为了拓展内销渠道,特别研发了电子书,而他们的外销产品主要是数码相机、数码相框、数码摄像机等。

“我们在很多年前尝试用原班人马做内销,但事实证明是行不通的。”贝家鞋业老板王伟谈到,他在深圳成立了一家全新的公司,投入无法避免的高成本,用优秀的人才专门拓展鞋业内销市场。