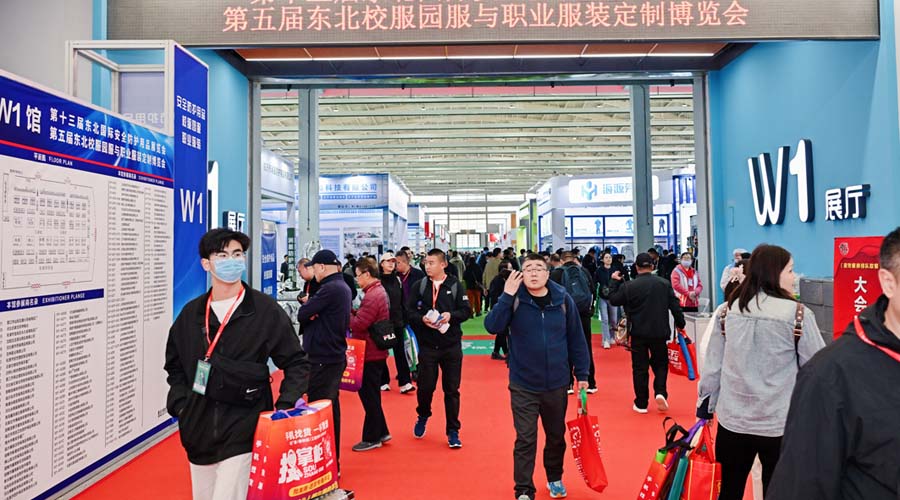

【实时】光辉岁月之工装

“我当个石油工人多荣耀,头戴铝盔走天涯。”1964年,一首《我为祖国献石油》唱响祖国大江南北,也让石油工人形象深入人心。在那个火红的年代,石油人头戴铝盔、狗皮帽,身穿“杠杠服”,脚踩大头鞋,战风沙、斗严寒,扎根荒凉孤寂的“西圣地”;穿林海、过荒地,守着茫茫雪原聆听钻机的欢唱,用大无畏精神谱写民族石油工业恢弘乐章。

时光荏苒,岁月如歌。到了上世纪70年代末80年代初,更加安全的防静电服、“坦克服”华丽登场。石油人登上浩瀚大海上的石油平台,征战荒无人烟的西部戈壁沙漠,将智慧与激情镌刻在祖国的石油版图上。

历史的车轮滚滚向前,石油人工装的变迁映射着石油工业的发展。新世纪以来,我国石油工业步入发展高速期,工装从单元色变成多元色,款式更多、面料更丰富、设计更科学、保护性更强了。

一身行头、几套装备,沉淀了几代石油人“我为祖国献石油”的壮志,浓缩了石油人几多不忘苍生的情怀。 (魏枫)

三代石油人的别样“衣”恋

杨振宇为儿子和孙女讲述过去的故事。

最初的石油工人是没有工服的。从无到有,从有啥穿啥到N种款式,从“杠杠服”到国旗红,工装伴随着“我为祖国献石油”的主旋律,走过了半个多世纪,将石油人的形象定格在人们的记忆中。

【杨振宇】 1934年生于辽宁,1966年10月参加大庆采油四部(现采油四厂)杏北开发区开发建设,1993年退休。

“杠杠服”:激情岁月的印记

回忆起当年身穿“杠杠服”、脚蹬“千层底”、头戴狗皮帽的经历,老会战杨振宇的心中充满感慨。

1960年,几经周折,杨振宇参加了轰轰烈烈的大庆石油会战。1966年10月,会战工委决定筹备建设杏北石油开发区,杨振宇主动请缨,来到这个到处都是水塘的“处女地”。冬天北风呼啸、寒冷刺骨,一件随行的破棉工服成了他唯一的“屏障”。

那时,冬季工服有个土名,叫“四十八道杠”,也叫“杠杠服”,样式和颜色接近军装,由当年大庆油田缝补厂制作。里衬补丁摞补丁,里面全是旧棉花,看起来厚,其实松松垮垮不挡风。当时,杨振宇负责矿建前期筹备工作,一天到晚奔波在外。头上的狗皮帽子,他记不清戴了多久,毛基本掉光了,勉强挡一下风。脚下那双“千层底”棉布鞋,没穿几天底就坏了。

“杠杠服”虽然不是很暖和,却是老一代石油人为油拼搏的时代印记。

【杨华安】 杨振宇之子,1962年生,历任北一队队长、北八队队长等职,2011年组建三元四队。

难忘爸爸旧工装

时光荏苒。到了上世纪70年代末80年代初,“杠杠服”逐渐退出历史舞台,被防静电工服取代。这些都被杨振宇的儿子杨华安赶上了。小时候的他喜欢穿父亲的旧工服,即便旧得掉了颜色,他也宝贝得不得了。

杨华安上学时,正赶上大庆艰苦创业时期,孩子们从心里崇拜身穿“杠杠服”、头戴狗皮帽的石油工人。杨华安也暗下决心,长大了要像爸爸一样当个光荣的石油工人。他记得,有个高年级的孩子穿着仿制的“杠杠服”来学校,同学们羡慕得不得了。要知道,做一件仿制的“杠杠服”得用多少布票和棉花票啊!能穿上父亲的旧工装,让杨华安兴奋极了。

工作后,当杨华安穿上防静电工服和“坦克服”时,不由感慨:“要是爸爸当年也能穿着这样的衣服干活,该多好!”从此,各式工服成为杨华安的“护身符”,安全系数越来越大,防护功能越来越强。

【杨雪】 杨振宇孙女,1988年生,2011年至今历任采油四厂五矿北五队技术员,测试队低压、高压技术员等职。

工服变了,传统不能变

杨华安女儿杨雪是名副其实的“油三代”。爷爷辈的工服,她只在家里的老相册上看到过。记忆里,爷爷不止一次给她讲过去的事,话题最多的是奶奶留下的“千层底”布鞋。这双布鞋爷爷穿过,爸爸也穿过,如今传给了自己,杨雪将它珍藏在新房里。

“我们现在的工服,夏有薄料半袖,春秋有厚质单套,冬天防静电棉套装、羽绒服,赶上好时候了。”杨雪认为,工服变了,为油奉献的传统不能变。杨雪以爷爷、爸爸为榜样,先后获得矿十佳女工、矿十佳干部荣誉称号。当她把一张张奖状摆在他们面前时,爷爷和爸爸都欣慰地笑了。(王志田 苏伟 李佳一)

石油工服的变迁

经历几次更新换代,从2006年开始,中国石油对全系统工服进行统一规范。各生产单位的工服全部按照要求制作,款式统一、颜色统一、标准统一、标志统一。高科技面料也被应用到工服的生产中,更好地起到劳动保护的作用。

60年代

身穿“杠杠服”、头戴狗皮帽的采油女工。

70年代

身穿老帆布棉工服、脚蹬大头皮鞋、头戴人造毛棉帽的采油队维修工。

80年代

身穿“坦克服”的钻井工人在钻台上操作。

90年代

正在进行施工作业的井下作业工人。

现在

正在进行油井夜间维护的石油工人。

李玉福和他的传家宝

今年59岁的李玉福1976年便来到吉林油田,从事铆焊专业40年。父亲李润齐是吉林油田大开发初期第一代石油人,妻子王玉霞是我国第一支石油女子钻井队——吉林油田钻井队女钻工,儿子也在吉林油田工作。

从父亲到儿子,李玉福亲身体会着工装的变化,感受着时代的进步和企业的发展。他的旧工装、工鞋、工帽都被他珍藏起来,成了传家宝。

李玉福的父亲上班时是上世纪60年代,那时的吉林油田对外还称扶余油化厂。父亲是采油工,建矿初期正值国家遭受3年自然灾害,经济极度困难。那时的石油工人冬天都穿着用线缝得像一条条垄沟一样的大棉袄,头戴狗皮帽或棉帽,脚蹬大头皮鞋或“千层底”棉鞋。东北深冬的野外气温在零下30摄氏度以下,再厚的棉袄也被风吹透了,棉帽也仅仅是御寒,起不到保护作用。他记得父亲有很多种颜色的棉手套,因为那时手套都是一个月一采买,导致一年到头发放的手套颜色各异。

那时的工装只有两季,除了冬天,春夏秋三季都是帆布衣服,颜色以灰和蓝为主,衣料粗且厚。每个工人都会配柳条帽,仅起到遮阳效果。

70年代参加工作的李玉福恰逢油田创业末期。刚参加工作时,他也同父亲一样的穿着。因为干的是铆焊,所以特别废手套。那时的手套易开线、不耐磨,新手套没发下来时,只能把旧手套剪下来缝补,有时一副手套上有好几种颜色。

到了80年代,李玉福身上的工装无论冬夏都变成了灰色。面料主要是涤纶和棉混纺,也就是“的确良”,既抗皱、抗起球,又透气。同时,面料内部还有导电纤维,用来防静电。

90年代的工装又有了变化。李玉福又有了一款浅绿色的新工装,面料更柔软。棉衣里填充的不再是棉花,而是丝棉,扣子也被拉链取代。

李玉福的儿子李清2006年参加工作时,油田已经出现更新样式的橘红色系列工服。工服上还特别增加了夜光条。冬天的棉工服内还有可拆卸的小棉袄,棉袄上贴着一层小羊皮,很暖和。夏季工服的布料更轻薄,透气性好,设计更为人性化。工鞋也分棉单两类,全都耐磨、抗震、防静电,特殊工种还发放专门的工靴。

从那时起,员工工衣、工鞋、手套等均统一定制,衣服上印有中国石油统一标志。油田员工结束了“混搭”时代,开始统一着装。(王珊珊 于洪亮)