小安全帽里的大乾坤

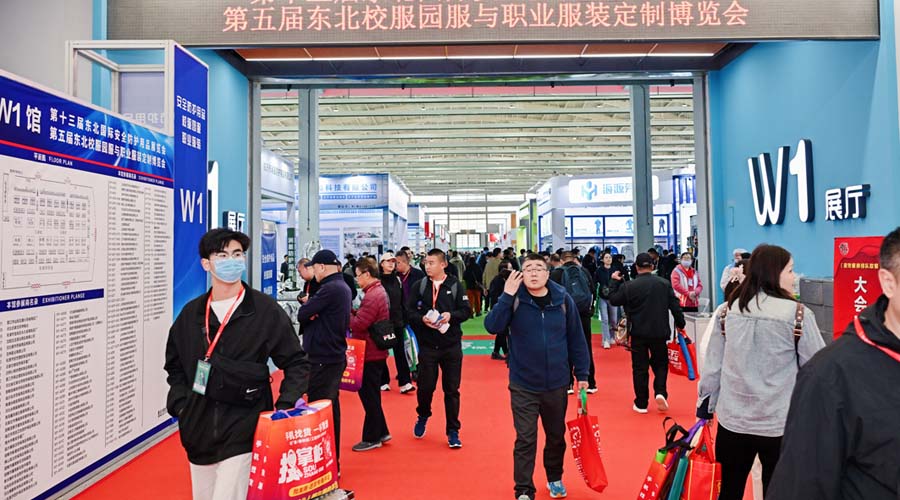

4月初,国家安监总局局长杨栋梁一行到陕煤化集团红柳林煤矿深入井下检查指导安全生产工作。笔者注意到,从相关报道照片看,在井下检查组和所有矿工都带着安全帽,而且每顶帽子上都有明显标识,有的标注上了姓名,有的写上了编号。

在我看来,这帽子虽小里面却蕴含着大乾坤。记得早年也是某地发生一起矿难,涉事企业公布井下遇险人数一变再变,事发时究竟有多少人在井下作业?就这么简单的问题,矿方竟然一本糊涂账、啥也说不清!后来,我又看到一个地方介绍经验,人家在井口立了一个公示板,上面是好多排列有序、都标记好姓名的小牌牌,谁下井谁就在指定位置上摘下自己牌子,出井时再把牌子挂上,这样只要在公示板前一看,就能知道谁下井了、井下现在共有多少人。当时我就觉得,这个办法真好,花钱不多、操作简单,还真挺管用。今儿一看杨局长下井检查的照片,我倒是更佩服这家煤矿了,下井不都得戴安全帽嘛,咱就在帽子上全都标好姓名、编号,就是国家总局领导也不例外,全都得一对一拿好戴上自己的帽子,这可比前面提到的那个小牌子省事多了、明显多了。站在衣帽间里,井下人员情况就一目了然!更直接、更便捷。

有些事儿,真不是那么复杂,只要开动脑筋、想想办法,就能化繁为简、事半功倍。可能人家这个写上姓名的小安全帽一摘一挂,就比你又是登记造册又是汇总整理强好多倍。记得网上流传一个段子,美国一家生产香皂的企业,为了杜绝流水线上出现空盒现象,花了一百多万美元,请专家、搞设计、做实验,计算机、测重仪、传感器、机械手全都用上了,耗时半年终于搞出一套自动化判别、联动装置;国内一家乡镇企业,也引进了这条生产线,同样遇到了类似问题,业主让一位有点儿头脑的工头两天之内搞定,后来这工头跑到二手市场花1百多块买了台旧电风扇,开足马力放在流水线上一吹,只要有漏装的空盒就会被吹下来,问题迎刃而解……

很想说句实在话:别费尽心思琢磨怎样对付上面的安全检查、督查,有那功夫还不如好好看看别人都是咋完善健全安全管理工作的。前车之鉴后事之师,说不定少花钱、少走弯路,最后还办成了大事儿、解决了难题!

本网郑重声明:本文是网络媒体的转载,仅代表作者观点,与本网站无关。如资讯栏目文章和评论侵犯了您的合法权利, 请来电告知,我们将及时处理。